Kurzbericht zum Erfassungsjahr 2024

Im zweiten Jahr der Erfassungen von Insekten auf dem begrünten Dach des Müritzeums wurden folgende Artengruppen erhoben:

- Schmetterlinge (Dr. Volker Thiele)

- Wanzen und Zikaden (Uwe Deutschmann)

- Eintagsfliegen, Schlammfliegen, Köcherfliegen (Dipl.-Biol. Angela Berlin)

- Heuschrecken (Dr. Wolfgang Wranik)

Dr. Mathias Küster leitete in bewährter Weise das von der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) geförderte Projekt und erfasste mittels Wildkameras die Säuger und Vögel. Dipl.-Biol. Tamara Kalmbach und M Sc. Birte Schadlowski hatten die technische Leitung (insbes. Beprobung der Lichtfallen).

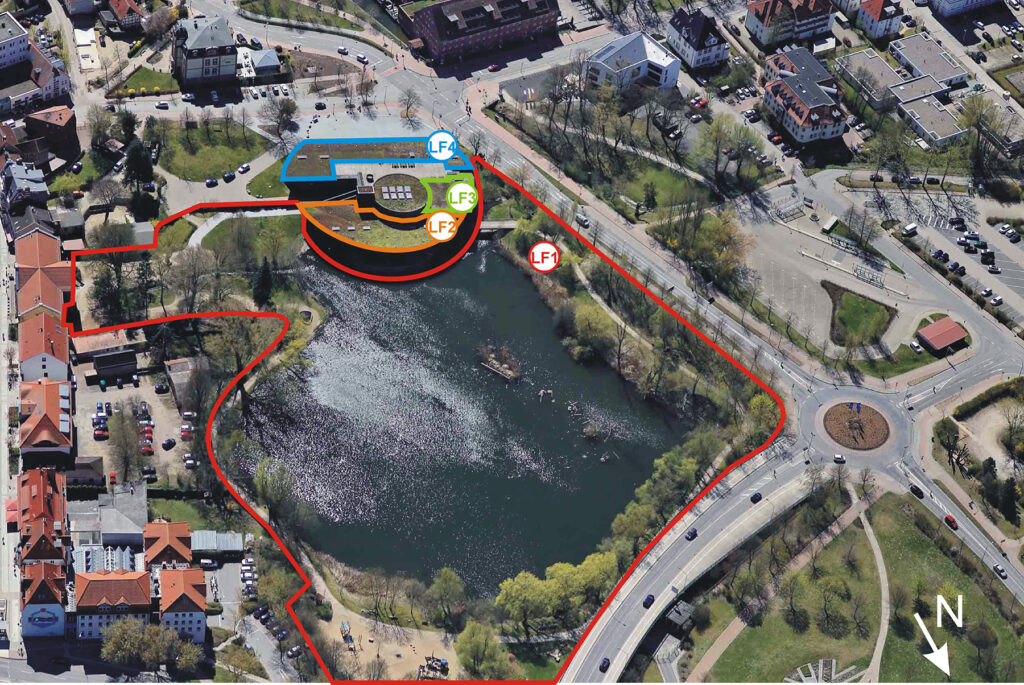

Standorte der Lichtfallen (LF) und dazugehörige Untersuchungsflächen im Müritzeum:

| Legende: rot = Fläche 1 (Referenzfläche, Uferhabitat) und Lichtfalle LF1, orange = Fläche 2 und Lichtfalle LF2, grün = Fläche 3 und Lichtfalle LF3, blau = Fläche 4 und Lichtfalle LF4 (Flächen 2-4: Dachhabitat). Das Luftbild wurde im April 2015 aufgenommen (Foto: Jochen Knobloch, Graphik: M. Küster) |

In der Referenzfalle am Herrensee konnten 42 Arten an Schmetterlingen nachgewiesen werden. Dabei handelte es sich vornehmlich um Bewohner der Röhrichte und des Bruchwaldes. Sie stammten meist aus den Niederungen des Seeufers. Auf der 5 m höher liegenden Ebene des Daches waren noch 12 Arten der Bruch- und Laubmischwälder, der krautigen Vegetation und ubiquitäre Taxa nachweisbar. Diese Taxa fanden wahrscheinlich ihren Weg über einen Korridor, der durch die Kronen der in der Niederung wachsenden und an die seeseitige Ebene des Daches heranreichenden Gehölze gebildet wird. Auf der nächst höheren, ebenfalls seeseitigen Ebene konnten nur noch 6 Arten beobachtet werden, die hygrophile bis mesophile Ansprüche repräsentierten und wahrscheinlich als sehr flugaktive Taxa den Weg über die Baumkronen nutzten oder verdriftet wurden. Auf der stadtnahen Seite dieser Ebene dominierten weitestgehend ubiquitäre Tagfalterarten, die vornehmlich an das Nektarangebot der Blütenpflanzen des Daches gebunden waren.

Bei den Wanzen wurde das Artenspektrum durch Taxa geprägt, die partiell ubiquitären Charakter tragen und teils ausgedehnte Ausbreitungsflüge durchführen. Sie bevorzugen gehölzreiche Habitate als Entwicklungsraum.

Die nachgewiesenen Zikaden entwickeln sich an krautigen Pflanzen, Süß- und Sauergräsern sowie an Gehölzen. Die Echte Käferzikade (Issus coleoptratus) lebt an Efeu. Der Nachweis im Bereich des Müritzeums stellt den zweiten Fundort in Mecklenburg-Vorpommern dar.

Bei den Eintags-, Köcher- und Schlammfliegen wies die Referenzfläche eine deutliche höhere Artenzahl als die Dachflächen auf. Die Biozönose wurde von mehr oder weniger standgewässertypischen Arten geprägt. Es konnten zwei vom Aussterben bedrohte sowie eine stark gefährdete Trichopterenart nachgewiesen werden. Auf der unteren Ebene des Daches fehlten zumeist kleinere, flugschwache Arten. Zur mittleren Ebene hin nahmen die Artenzahlen deutlich ab. Auf der stadtnahen Seite konnte nur noch die Schlammfliege Sialis lutaria nachgewiesen werden.

Bei den Heuschrecken fanden sich Arten der trocken-warmen und sandigen Standorte. Sie legen ihre Eier im Boden ab. Die nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Blauflügelige Ödlandschrecke konnte in mehreren Exemplaren (2023 bis 20 Individuen) nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass derzeitig auf dem Dach des Müritzeums bereits eine überraschend hohe Anzahl an Insektenarten nachgewiesen werden kann. Es gibt offensichtlich eine biozönotische Kommunikation zu den Referenzflächen im Museumspark. Einzelne Arten führen von dort aus einen Ausbreitungsflug durch, werden verdriftet oder steigen durch die überhängenden Baumkronen auf die unterschiedlichen Ebenen des Daches auf. In den nächsten Jahren wäre aus entomologischer Sicht eine Strukturierung des Daches mittels standorttypischer Biotopelemente sinnvoll, um einerseits die Ansiedlungen von unterschiedlichen Insektenarten zu verstätigen und andererseits eine Diversifizierung des Artenspektrums zu erreichen. Das können beispielsweise Insektenhotels, Rohbodenflächen, Totholz sowie eine Bepflanzung mit heimischen Blühpflanzen und niedrigen Gehölzen leisten.

Volker Thiele